歴史・文化

- 木造聖観音菩薩立像

- もくぞうしょうかんのんぼさつりゅうぞう

この仏像は、西照寺の本尊となっています。

鎌倉時代の作と考えられ、細部にわたる彫刻をみることができます。

愛西市の文化財に指定されています。

詳しくは西照寺ホームページにてご覧いただけます。

>>マップはこちら

>>西照寺HPはこちら

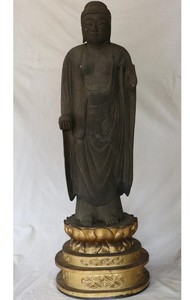

- 木造薬師如来立像

- もくぞうやくしにょらいりゅうぞう

この仏像は、平安時代前期の作と考えられ、美術性と共に地域の歴史や宗教資料としての一面もあります。

愛西市の文化財に指定されています。

詳しくは西照寺ホームページにてご覧いただけます。

>>マップはこちら

>>西照寺HPはこちら

- 地蔵菩薩坐像

- じぞうぼさつざぞう

この仏像は、室町時代から江戸時代と思われ詳細な年代は不明ですが、地蔵菩薩像でありながら定印(手指の形の一種)を結ぶ特徴があります。

愛西市の文化財に指定されています。

詳しくは西照寺ホームページにてご覧いただけます。

>>マップはこちら

>>西照寺HPはこちら

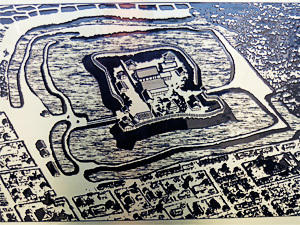

- 佐屋代官所址

- さやだいかんしょあと

佐屋路が名実ともに天下の往来となったのは、3代将軍徳川家光が上洛の折、道中の宿泊に使う「御殿」を佐屋に建てたことからといわれています。佐屋路の隆盛にともない、尾張藩は藩の海東・海西の109村を治める代官所を佐屋に設けました。街道の治安と、三里の渡しを監督する海の関所的な仕事も手がけていたようです。

- 鋳鉄地蔵菩薩立像

- ちゅうてつじぞうぼさつりつぞう

釜地蔵寺に安置されている鋳鉄地蔵菩薩立像は釜の上に立っている事から「釜地蔵」と呼ばれ、今から300年ほど前に作られたものです。

尾張六地蔵のひとつで、愛知県の文化財に指定されています。

- 大野城址

- おおのじょうし

大野城(砦)は戦国時代、蟹江城の支城のひとつとして築かれ、天正12年(1584)4月、秀吉対家康の「小牧・長久手の戦い」の前哨戦がこの地で起こった蟹江大野合戦です。大野城主山口重政は、母を人質にとられながらも徳川方に味方し敵を撃破、徳川の天下取りの基礎を開きました。この戦いを記念し、昭和54年に城址に碑が建てられました。

- 水鶏塚

- くいなづか

俳聖松尾芭蕉が、江戸から故郷伊賀の国への帰郷の途中に、佐屋の門人であった素覧亭に逗留した折に詠んだといわれる『水鶏鳴くと人のいへばや佐屋泊』の句。この句碑は、その場に同席した俳人達が後に芭蕉の遺徳をしのんで建てたといわれています。

勝幡城跡

勝幡城跡

勝幡城跡

勝幡城跡- しょばたじょうあと

織田信長が生誕したとされる地は諸説あるが、その一つが勝幡城です。信長の祖父・信定が永世年間に築城し、信長の父・信秀が城主となりました。城のすぐそばを流れる日光川、三宅川、領内川などの水運を利用できました。織田家が勢力を伸ばすことが出来たのは、経済力の豊かな津島の商人を抑えていたからだとされています。

- 古木江城跡

- こきえじょうあと

元亀元年(1570)に起きた長島一向一揆は、織田信長を苦しめた。特に立田門徒と称する勢力は強力で、その長島一向一揆のターニングポイントとなったのが、古木江城の戦いである。この戦いで信長の弟・信興は、一向宗門徒に囲まれ自刃。信長の怒りはつのり、弾圧の勢いも激しさを増した。のちに信長はこの一揆を攻め滅ぼして平定し、天下統一の途を進むことになる。現在は、こんもりと木が茂る富岡神社の境内に「古木江城跡」の碑が建っている。